糖尿病内科

糖尿病内科

「糖尿病」は世界的には「Diabetes」と呼ばれています。それをカタカナにしたものが「ダイアベティス」です。

詳しくは、JADEC(日本糖尿病協会)(関西電力病院 総長 清野裕先生が理事長をされています)のホームページ(下記リンク)をご覧いただけましたら幸いです。

日本糖尿病学会認定 糖尿病専門医が診察します

血糖値が気になる方へ。

糖尿病専門医が、検査結果や治療内容についてわかりやすくご説明いたします。

初めての方もお気軽にご相談ください。

2型糖尿病はもちろん、インスリン注射が必要な1型糖尿病についても専門的な診療を行っています。

食事・運動療法や内服薬、インスリン、GLP-1受容体作動薬などの注射治療に加え、

持続血糖測定(CGM)G7リブレ2

や持続皮下インスリン注入療法(インスリンポンプ)、

Advanced Hybrid Closed Loopを用いた高度な治療も提供します。

また、G7やリブレ2を用いたオンライン診療にも、必要性と妥当性に応じて対応しております。遠隔でのデータ確認が可能で、インターネットを通じてリアルタイムに血糖変動を共有しながら、専門的なアドバイスを行うことができます。

また、管理栄養士や日本糖尿病療養指導士などの専門スタッフが、あなたの健康を全面的にサポートします。

「口渇、多飲・多尿、体重減少」の3つが典型的な症状です。つまり、「のどが渇く、たくさん水分を飲む、たくさんおしっこが出る、ダイエットもしていないのに体重が減る」ということです。

しかし、これらは著しい高血糖にならないと症状として現れないので、自覚症状はないものの既に糖尿病の状態であることも非常に多いです。

血糖値は食事の有無や時間帯によって、一日の中でも大きく変動します。よって、血液検査でのワンポイントの血糖値だけをみて、普段の糖尿病の具合をじゅうぶんに判断することはできません。

そこで、普段の血糖推移の状態を表す指標として、HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)という数値が用いられます。血液検査でわかります。これによって、過去2か月間程度の血糖推移がわかります。ちなみに、直前の食事の影響は全く受けません(=食前採血でも食後採血でもHbA1cの値は変わりません)。

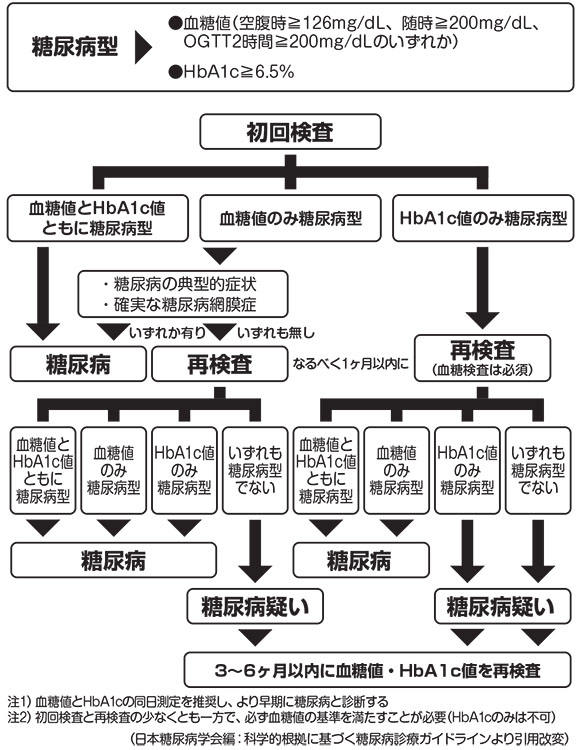

糖尿病の診断は、このHbA1cと血糖値を用いて行われます。HbA1c 6.5%以上、空腹時血糖値 126mg/dL以上、随時血糖値 200mg/dL以上が基準ですが、複数の組み合わせで診断されます。

(日本糖尿病協会ホームページより引用)

「神経障害、網膜症、腎症」の3つが糖尿病の合併症です。これらを防ぐことが糖尿病を治療する最も大切な目的です。

▶ 日本糖尿病協会のホームページにわかりやすい説明がありますのでご覧ください。

スマホで血糖チェック(痛みなし)

~はりかえタイプのセンサーで、かんたん・らくらく~

当院では、スマートフォンで血糖の変化を見られるセンサーを2種類ご用意しています。

それぞれ違った良さがあります。

「気になるな」「使ってみたいな」と思ったら、いつでもスタッフに声をかけてくださいね。

わかりやすく説明しますので、ご安心ください。